|

注目のキーワード

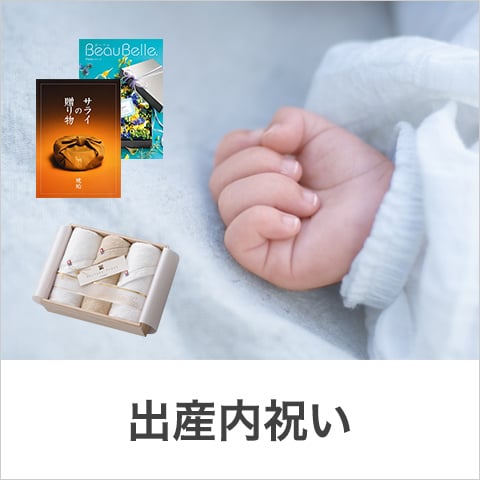

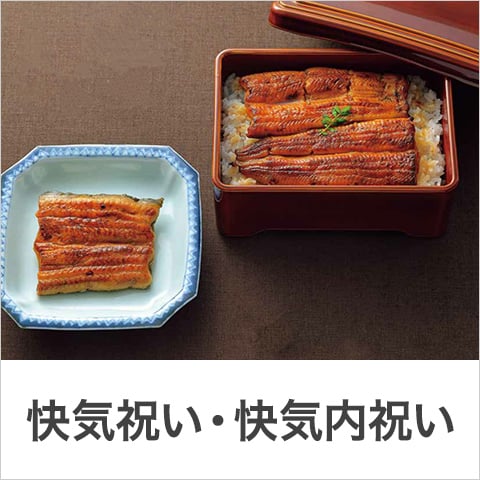

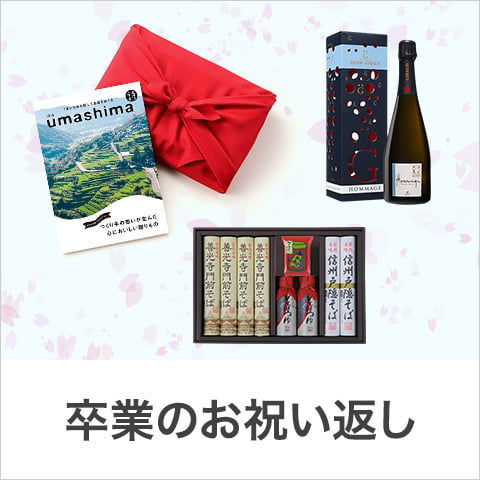

お返しを贈る

お祝いを贈る

その他のギフト

価格で選ぶ

|

【二十四節気】雨水(うすい)って何?雨水にひな人形を飾ると良い理由は? |

|

|

|

|

お客様の個人情報は、プライバシー保護のためSSL暗号化通信で送信しています。

© CONCENT Corporation all rights reserved.

法人ビジネスギフト

法人ビジネスギフト